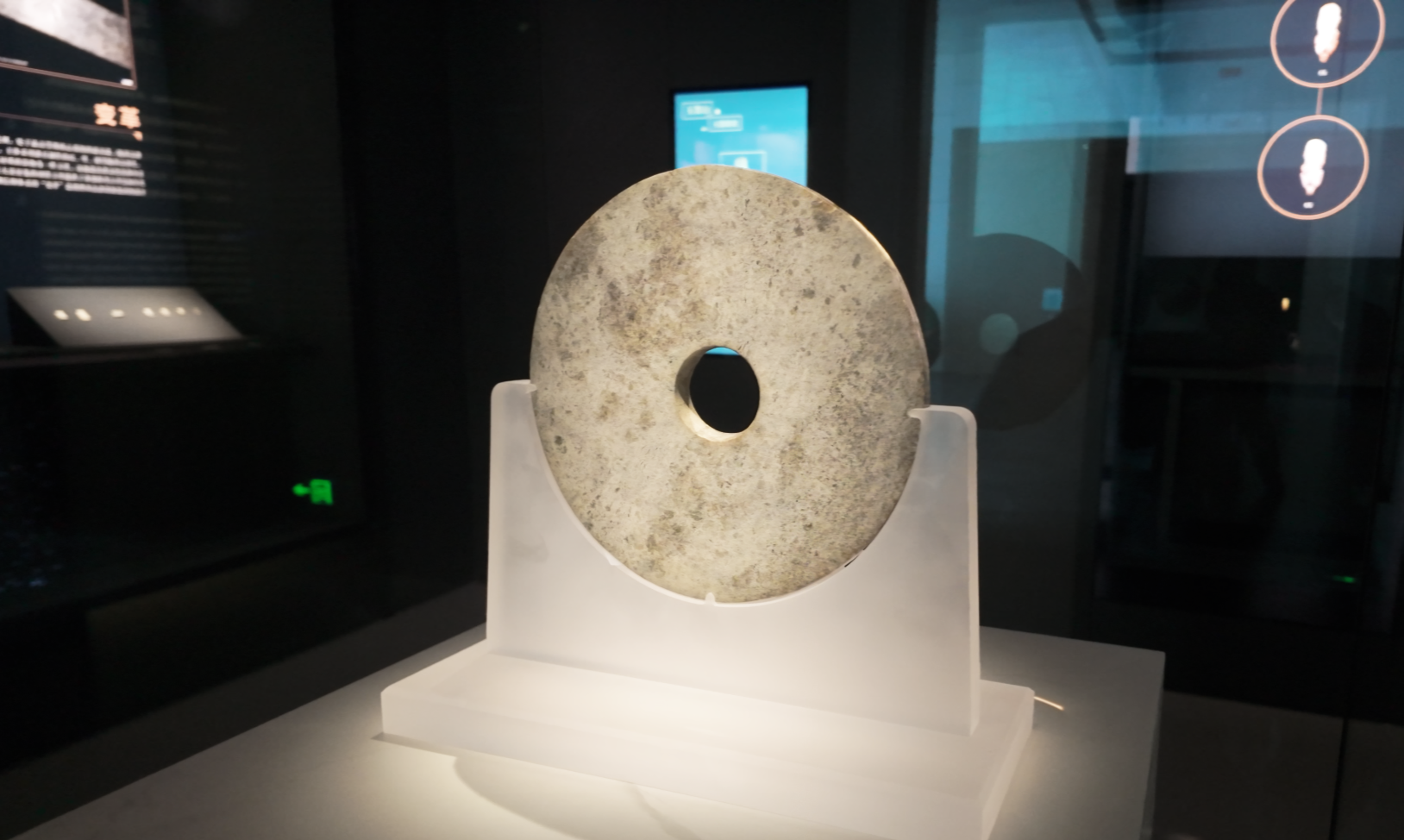

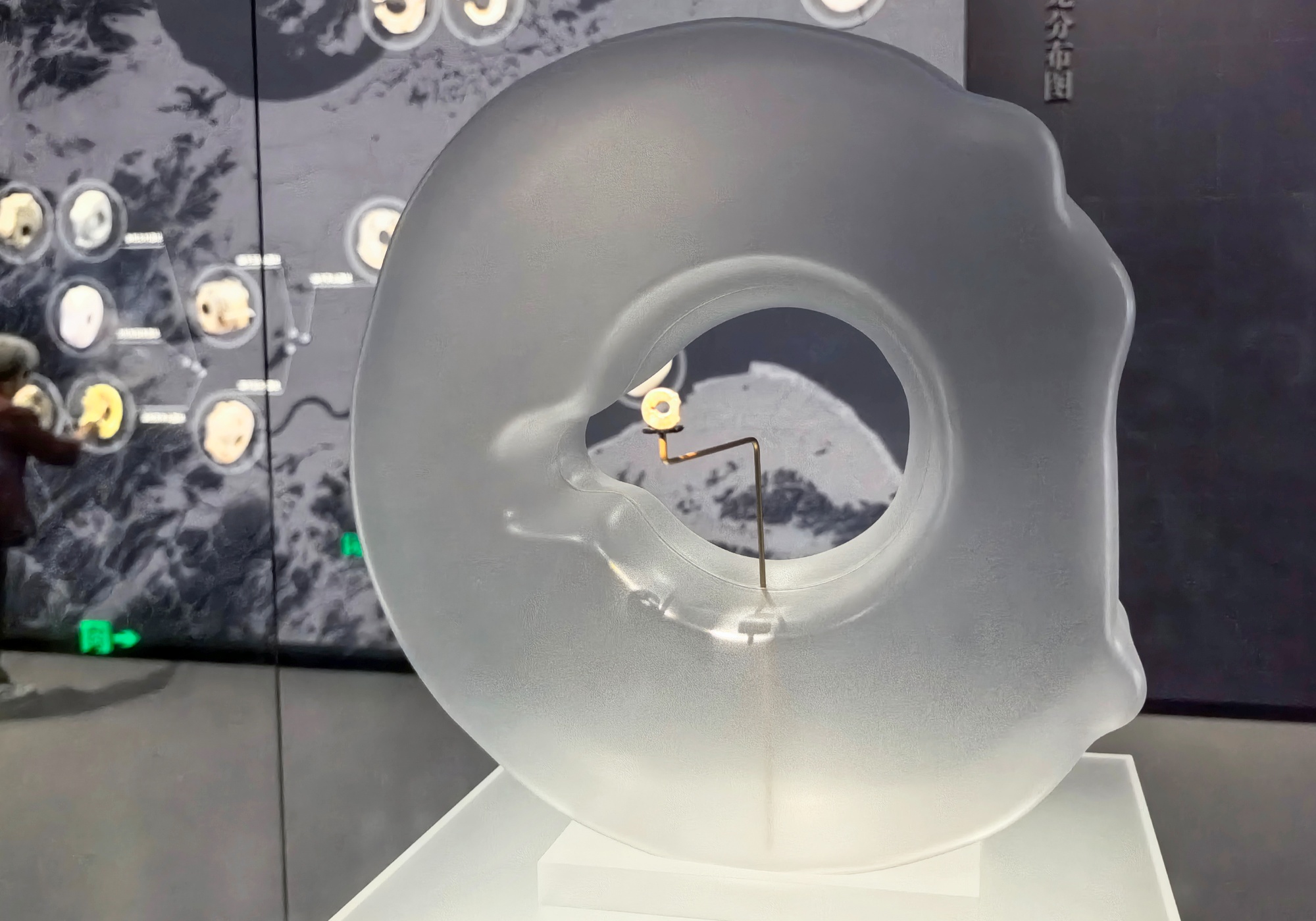

央广网杭州7月10日动静(记者 杨正弘)“这是目前良渚文化首个经考古挖掘的‘刻符玉璧’,具有其奇特征和独一性。”浙江杭州临平玉架山考古博物馆副馆长李龙说。正在浙江杭州临平玉架山考古博物馆展厅的“压轴”,一枚刻有奥秘符号的玉璧静卧于特制展柜。聚光灯精准捕获着它侧面的刻符,一旁的多屏正将符号做放大解析。“汗青文物分‘考古出土文物’和‘搜集文物’两类。”李龙科普到,搜集所得文物上的刻符,可能存正在后人添加的环境。而考古出土文物由专业人员一手挖掘,是研究良渚文化的主要和权势巨子根据。 “博物馆的展品大多来历于考古挖掘出土,每件文物都清晰标注了出土时间和地址。”李龙骄傲地说,这些奥秘符号的寄义至今仍是未解之谜,但也为我们打开了一扇窥见远古的窗口。“史前先平易近利用的陶器、木器、石器等同质化程度高,抚玩性可能不及其他汗青期间制做精彩的青铜器或金银器。”李龙坦言。面临史前文物形制相对朴实的“颜值短板”,博物馆的解法很间接:从保守的“触摸”,变身为邀请不雅众“间接上手”互动!“间接上手”并非触碰宝贵文物原件,而是通细致心设想的互动项目拉近取良渚文明的距离:正在拓印台亲手复刻陈旧纹样;正在数字屏上测验考试创做玉琮图案取色彩;正在“稻田名胜”沉浸空间感触感染良渚稻做场景。博物馆将这些可操做的体验,为理解史前糊口的桥梁——让不雅众通过触觉、视觉和空间,成立取良渚文明的切实毗连。

“博物馆的展品大多来历于考古挖掘出土,每件文物都清晰标注了出土时间和地址。”李龙骄傲地说,这些奥秘符号的寄义至今仍是未解之谜,但也为我们打开了一扇窥见远古的窗口。“史前先平易近利用的陶器、木器、石器等同质化程度高,抚玩性可能不及其他汗青期间制做精彩的青铜器或金银器。”李龙坦言。面临史前文物形制相对朴实的“颜值短板”,博物馆的解法很间接:从保守的“触摸”,变身为邀请不雅众“间接上手”互动!“间接上手”并非触碰宝贵文物原件,而是通细致心设想的互动项目拉近取良渚文明的距离:正在拓印台亲手复刻陈旧纹样;正在数字屏上测验考试创做玉琮图案取色彩;正在“稻田名胜”沉浸空间感触感染良渚稻做场景。博物馆将这些可操做的体验,为理解史前糊口的桥梁——让不雅众通过触觉、视觉和空间,成立取良渚文明的切实毗连。 步入“水乡”单位,丰硕的图文展板取曲不雅的岩芯模子,带不雅众穿越万年光阴,临平古地貌若何从波澜海湾、潮滩,逐渐演变为宜居的滨海平原。同时,单位深切解读了良渚期间温暖潮湿的天气取多样生态,其若何为晚期文明的萌芽取勃发,供给得天独厚的膏壤。

步入“水乡”单位,丰硕的图文展板取曲不雅的岩芯模子,带不雅众穿越万年光阴,临平古地貌若何从波澜海湾、潮滩,逐渐演变为宜居的滨海平原。同时,单位深切解读了良渚期间温暖潮湿的天气取多样生态,其若何为晚期文明的萌芽取勃发,供给得天独厚的膏壤。 “穑火相传:茅山遗址取稻做文明”单位,则从源流、、永续三大维度,系统呈现了长江下逛稻做文明的发源、成长过程及其深远影响。此中,“稻田名胜”沉浸式3D片子,以别致风趣的视听言语,让不雅众设身处地地感触感染稻做文明。影片出格聚焦茅山遗址的环节地位,活泼注释了其做为中国南方稻做农业文明高峰的代表性。此外,正在玉架山考古博物馆,不雅众还可取考古进行更深切的“对话”。博物馆旁坐落着面积超12万平方米的玉架山考古遗址公园,两者构成“馆园联动”款式。不雅众可一坐式旅逛博物馆取环壕聚落遗址,借帮地面标识、回复复兴展现等手段,近距离察看良渚先平易近的栖身和墓葬布局。玉架山考古博物馆依托“硬核”实力——做为独一贯穿一千年良渚文明兴衰的遗址,却以又“潮”又能“玩”的姿势,向大师发出热情邀请。玉架山考古博物馆仍是一个能激发“想象空间”的场域。良渚文化正在这里也跳脱出“间接陈述”的框架,变为了可触摸、可共识,以至能逾越文化语境的现代言语。“看这三根古木!”正在玉架山遗址厅“规划修建——湿地之上的聚落营制”单位,浙江传媒学院传授、中国设想业十大精采青年提名获得者杨超向记者引见,良渚期间的建建木材,由钢筋骨架巧妙支持,外覆通透玻璃罩,全体设想协调同一。“钢筋的极简材质取玻璃,同木头的奇特肌理构成碰撞。”杨超说,“正在两种材质逾越时空的视觉对话中,木头的质感被凸显,汗青的条理感呼之欲出。”

“穑火相传:茅山遗址取稻做文明”单位,则从源流、、永续三大维度,系统呈现了长江下逛稻做文明的发源、成长过程及其深远影响。此中,“稻田名胜”沉浸式3D片子,以别致风趣的视听言语,让不雅众设身处地地感触感染稻做文明。影片出格聚焦茅山遗址的环节地位,活泼注释了其做为中国南方稻做农业文明高峰的代表性。此外,正在玉架山考古博物馆,不雅众还可取考古进行更深切的“对话”。博物馆旁坐落着面积超12万平方米的玉架山考古遗址公园,两者构成“馆园联动”款式。不雅众可一坐式旅逛博物馆取环壕聚落遗址,借帮地面标识、回复复兴展现等手段,近距离察看良渚先平易近的栖身和墓葬布局。玉架山考古博物馆依托“硬核”实力——做为独一贯穿一千年良渚文明兴衰的遗址,却以又“潮”又能“玩”的姿势,向大师发出热情邀请。玉架山考古博物馆仍是一个能激发“想象空间”的场域。良渚文化正在这里也跳脱出“间接陈述”的框架,变为了可触摸、可共识,以至能逾越文化语境的现代言语。“看这三根古木!”正在玉架山遗址厅“规划修建——湿地之上的聚落营制”单位,浙江传媒学院传授、中国设想业十大精采青年提名获得者杨超向记者引见,良渚期间的建建木材,由钢筋骨架巧妙支持,外覆通透玻璃罩,全体设想协调同一。“钢筋的极简材质取玻璃,同木头的奇特肌理构成碰撞。”杨超说,“正在两种材质逾越时空的视觉对话中,木头的质感被凸显,汗青的条理感呼之欲出。” “起首是对保守汗青文化元素进行解变取沉构,为兼具现代美感的视觉符号;其次,是将这些新视觉符号融入国际设想气概框架,以加强做品的国际识别属性。”杨超引见了本人对于保守汗青文化转译的焦点。“玉架山考古博物馆的展陈列想恰是如斯。”杨超赞赏道,“博物馆将良渚文明的诸多焦点元素,正在展陈列想上用现代视觉言语从头注释,霎时拉近了汗青取现代不雅众的距离。”正在这里,博物馆具有了折叠时空的魔力。

“起首是对保守汗青文化元素进行解变取沉构,为兼具现代美感的视觉符号;其次,是将这些新视觉符号融入国际设想气概框架,以加强做品的国际识别属性。”杨超引见了本人对于保守汗青文化转译的焦点。“玉架山考古博物馆的展陈列想恰是如斯。”杨超赞赏道,“博物馆将良渚文明的诸多焦点元素,正在展陈列想上用现代视觉言语从头注释,霎时拉近了汗青取现代不雅众的距离。”正在这里,博物馆具有了折叠时空的魔力。 杨超以茅山遗址厅为例,“展厅精准提取‘稻谷’这一焦点元素,并将其贯穿整个展厅空间。“‘茅山’二字由浩繁内含实正在稻谷颗粒的发光小球形成,同时也被填充至创意设想的立体字体中。”稻做文明汗青的厚沉感,化为点点轻巧光晕,让汗青变得可知可感。“博物馆利用的数字艺术和现代设想言语,为不雅众带来了展品功能、视觉和体验上的进一步延长。”杨超说,而是赐与我们更多的想象空间。”走出展厅,指尖大概还留着触摸陶土纹的粗粝感,面前仍晃悠着光点形成的“茅山”稻影。玉架山考古博物馆以近乎“莽撞”的热诚,邀请你亲手“触碰”,发来一场逾越时空的邀约,感触感染一个“触手可及”的良渚文化。面临史前文物形制相对朴实的“颜值短板”,博物馆的解法很间接:从保守的“触摸”。

杨超以茅山遗址厅为例,“展厅精准提取‘稻谷’这一焦点元素,并将其贯穿整个展厅空间。“‘茅山’二字由浩繁内含实正在稻谷颗粒的发光小球形成,同时也被填充至创意设想的立体字体中。”稻做文明汗青的厚沉感,化为点点轻巧光晕,让汗青变得可知可感。“博物馆利用的数字艺术和现代设想言语,为不雅众带来了展品功能、视觉和体验上的进一步延长。”杨超说,而是赐与我们更多的想象空间。”走出展厅,指尖大概还留着触摸陶土纹的粗粝感,面前仍晃悠着光点形成的“茅山”稻影。玉架山考古博物馆以近乎“莽撞”的热诚,邀请你亲手“触碰”,发来一场逾越时空的邀约,感触感染一个“触手可及”的良渚文化。面临史前文物形制相对朴实的“颜值短板”,博物馆的解法很间接:从保守的“触摸”。